Entrevista

Otras Entrevistas

- Edición Nº 102 One Man Showcase

- Laz Rojas: El héroe de las mil caras

- Edición Nº 102 Conversando con Raúl Perrone

- "Cannes me chupa un huevo"

- Edición Nº 102 Oliver Laxe

- Nada en lo inesperado que no esperaras secretamente

- Edición Nº 101 José Luis Torres Leiva

- Vientos de libertad

- Edición Nº 99 Roberto Anjari-Rossi

- La cómplice ternura de El legado

José Luis Torres Leiva "Hay que centrarse en el cine como lenguaje, no como negocio" |

|

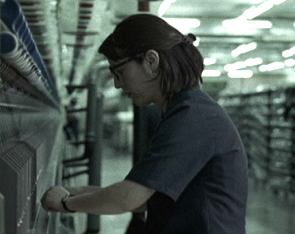

Gracias a su cortometraje "Obreras saliendo de la fábrica", Torres Leiva se ha convertido en uno de los realizadores que más elogios ha concitado entre los críticos locales. En Cannes 2006 no sólo integró la delegación que representó a Chile, además participó en El Atelier del Festival, instancia en la que un selecto grupo de directores de todo el mundo se contactan con productores y distribuidores para presentarles sus nuevos proyectos. De estas experiencias, de su cine y sus referentes, y del que se convertirá en su primer largometraje, "El cielo, la tierra y la lluvia", nos habla en esta entrevista.

Por Joel Poblete y Jorge Morales

Podrá ser uno de los realizadores más elogiados y promisorios del cine chileno actual, pero José Luis Torres Leiva parece no creerse el cuento y no puede abandonar su naturaleza amable y sencilla, y menos la timidez que reconoce le causan las entrevistas. Y eso que aunque el público masivo no ha tenido demasiadas oportunidades para acceder a su trabajo, este realizador de 31 años tendría unas cuantas razones para que se le fueran los humos a la cabeza. De partida, los críticos que han visto su documental Ningún lugar en ninguna parte y su cortometraje Obreras saliendo de la fábrica no han escatimado elogios. El periodista y crítico chileno Jerónimo Rodríguez radicado en Nueva York, escribió que Obreras… "puede ser de lo mejor que se ha hecho en la cinematografía de Chile en mucho tiempo, y así como Whisky, Mundo Grúa o La niña santa, es un gran salto para la narrativa latinoamericana".

Pero además Torres Leiva tuvo un fructífero paso por el último Festival de Cannes, donde estuvo por partida doble: como parte del contingente local que representó a Chile en la sección Todos los Cines del Mundo (él fue con Obreras…), y como uno de los 18 realizadores que integraron la sección El Atelier del Festival, instancia en la que se sostienen reuniones con productores y distribuidores para proyectos más arriesgados o menos comerciales. Ahí el cineasta participó con El cielo, la tierra y la lluvia, su debut en el largometraje de ficción, un proyecto que si todo resulta según lo planificado debería empezar a filmar en noviembre en Valdivia, con el apoyo de la productora Jirafa y la francesa Elise Jalladeau. Los protagonistas serán Julieta Figueroa (que ya trabajó en Obreras…), Amparo Noguera, Mariana Muñoz y Pablo Krogh.

Torres Leiva adelanta que su ópera prima será "una historia bien simple, que ocurre en el sur de Chile, centrada en cuatro personajes –un hombre y tres mujeres- que viven en islas, son muy solitarios, ermitaños y tímidos, se relacionan poco con su ambiente y cuyas vidas de alguna manera se cruzan. En este proyecto me interesa hablar sobre la soledad, pero no bajo un punto de vista oscuro o negativo, sino como un proceso de aprendizaje. El proceso, desde que empecé con el primer guión hasta ahora ha durado cuatro años, pero no he sentido eso de quiero hacer esta película lo más rápido posible... Ha sido super necesario tomarme ese tiempo, porque ha sido un aprendizaje lento pero que se agradece. Creo que es importante tomarse los tiempos para reflexionar sobre lo que uno quiere hacer, centrarte en el cine como lenguaje, no como negocio".

|

| Obreras saliendo de la fábrica |

Según cuenta el realizador, El Atelier fue una experiencia muy positiva: "Lo interesante es que allá ya habían hecho un catálogo un mes antes del festival que había sido enviado a los productores, entonces ellos pedían las reuniones según los proyectos que les interesaran específicamente. Así no se pierde mucho tiempo en explicar de qué va la película, porque el catálogo viene con la sinopsis, la nota de intención, el presupuesto que se maneja y quiénes participan en el proyecto. Fueron 22 o 23 reuniones, la mayoría con europeos, y los que siguieron con el contacto final después fueron un productor holandés y otro alemán que se manifestó muy interesado. Los productores querían conocer las condiciones del presupuesto del proyecto, y luego qué quería hacer con la película, porque ninguno había leído el guión, entonces les explicaba mis motivaciones y también preguntaban por mis referencias en cine. Además en la reunión se les entregaba un pack con los DVD de mis trabajos anteriores. Entre otros, me tocó hablar con uno de los productores alemanes de Pandora Film, la misma compañía que produjo Whisky, las últimas películas de Pablo Trapero y las de Pedro Costa... Hubo cosas insólitas, como un productor de Irlanda que me ofrecía ir a filmar la película allá...".

-Algo que llama la atención en esta sección es que junto a quienes incursionan por primera vez en el largometraje, como es tu caso, había nombres que ya tienen un prestigio internacional, como el rumano Christi Puiu o el tailandés Apichatpong Weerasethakul... ¿pudiste compartir con ellos?

-Sí, compartimos un poco, todas las reuniones eran en el mismo lugar, así que uno los veía ahí mismo, y además hubo una cena, pero tampoco pude conocerlos mucho, porque mi inglés es malo. Era divertido e interesante ver que estábamos todos en la misma situación, porque El Atelier funciona igual para todos. Sientes que para cinematografías que arriesgan un poco, aunque sea la segunda o tercera película, también implica empezar casi desde cero.

También fue buena la experiencia de mostrar Obreras... en el día chileno de Todos los Cines del Mundo, que tuvo una positiva recepción del público y los medios, que aprovecharon de hablar de lo que está pasando por estos lados en materia cinematográfica: "En los diarios se comentó que con el cine chileno podría pasar lo que pasó antes con el argentino, en el sentido que eran cineastas jóvenes con películas diferentes. Igual a mí me parece que eso de empezar a hablar de que 'en tal país está pasando algo con el cine' es algo que se crea en los festivales, sobre todo en Europa, donde tienen esa necesidad de apadrinar a un país".

-Es como lo que decía Lucrecia Martel en su visita a Chile, que de pronto todos empezaron a hablar del cine argentino, aunque no fuera algo totalmente comprobable como fenómeno y ahora hasta hay voces que cuestionan su vigencia y futuro...

|

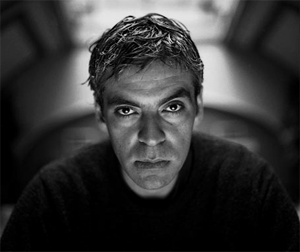

| Durante la entrevista |

-Sí, es eso. Pienso que hasta puede ser peligroso. En Argentina se le dio mucha cobertura al cine en un momento, y al final los "sobrevivientes" son pocos y las películas de las que se habló de esa generación no son tantas. Además son directores que tienen propuestas muy personales, entonces no se puede decir que siguen una sola línea o que todos quieren decir lo mismo. Lucrecia Martel decía que lo que sí había ocurrido con esa renovación del cine argentino era que los directores estaban hablando de lo que estaba ocurriendo a su alrededor y a ellos mismos, y es cierto que eso marca una nueva etapa en lo que se está diciendo en las películas de Argentina. Y también siento que eso está pasando acá, porque en Chile los directores están hablando de lo más cercano a ellos. Creo que La sagrada familia es un buen referente en ese sentido, porque ahí Sebastián Campos está hablando de algo que está en su mismo nivel, y hay una necesidad de hablar desde ese punto de vista.

-Esta era la primera vez que estabas junto a otros realizadores chilenos en esta instancia de exhibir sus películas en conjunto, ¿cómo te sientes en ese contexto, crees que estás haciendo algo muy diferente a lo que hacen ellos, puedes encontrar puntos en común?

-No conozco mucho a tantos directores chilenos. A la primera que conocí fue a Alicia Scherson porque compartí una beca con ella. Siento que en el cine chileno ahora se está hablando de otras cosas, pero creo que no es bueno agruparlos a todos en un mismo conjunto, precisamente porque cada uno está hablando bajo su punto de vista, y es imposible que una película hable exactamente de lo mismo que otra. Ahora sí, creo que hay puntos en común, generacionales, y siento que se está hablando más que antes de cosas personales, y eso es lo interesante.

|

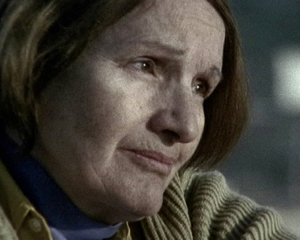

| Ningún lugar en ninguna parte |

Me complica un poco que las pocas veces que he podido hablar con personas de distintos ámbitos del cine, siempre está presente el tema de la distribución, de las copias, pero nunca está muy presente el compartir el tema de lo que uno quiere contar en la película, de qué quiere hablar, desde dónde y cómo escribe su guión, qué necesidades tiene de contar esa historia y de qué manera uno puede traspasarlo a la pantalla.

-Por eso te lo preguntábamos, porque tus proyectos son mucho más difíciles de financiar, debes tener más dificultades para entrar en el mercado, ¿te sientes muy lejos del cine que se está haciendo ahora? ¿dónde te ubicas?

-No sabría dónde ubicarme. Igual es un tema complicado, pero siento que uno mismo tiene que crearse sus propias estrategias para poder lograr lo que uno quiere. Si llego a hacer este proyecto que tengo ahora, no puedo pensar en estrenar en 20 salas, ni tener muchas copias, porque nunca lo he asumido como un proyecto totalmente comercial. Creo que eso no es malo, no juega en contra de un proyecto. Hay que buscar otras estrategias para poder estrenar y hacer otro tipo de cine. Se puede estrenar en pocas salas y que eso no sea un fracaso de taquilla. Porque eso no es lo importante para hacer un proyecto así. Hay que ser claro y coherente con lo que uno está haciendo y quiere hacer.

-¿Qué te parece el trabajo cinematográfico de tus compañeros de generación?

-Creo que más allá de que las películas sean buenas o malas, se está produciendo algo importante. Lo que pasó con Matías Bize en Sábado, Sebastián Campos o en cierto sentido con Alicia en Play... Ninguno de ellos ganó Fondart o tuvo apoyo económico estatal, pero por sobre todo tenían las ganas de hacer las películas. Antes todo el mundo decía que tenía ganas de hacer una película, pero todo eso se quedaba en proyecto, nadie se atrevía a dar el paso, y lo valioso es que hoy lo estén dando. Para mí eso marca el cambio de la generación, pero creo que se necesita más tiempo para empezar a hablar de que hay autores en esas películas.

-Pero más allá del entusiasmo y de que esos proyectos se realicen, ¿tienes algún grado de sintonía con lo que están haciendo ellos?

-No. Creo que no hay mucha conexión entre lo que están haciendo y lo que a mí me interesa, tanto en las historias como en la manera en que quiero filmarlas. Pero no encuentro que eso esté mal. En verdad creo que siento más conexión con muchos documentales que se están haciendo, como los trabajos de Agüero –Aquí se construye es una película increíble-, o por ejemplo Tierra de agua, que tiene elementos que me interesan.

Cinefilia militante

|

| Pedro Costa: El cineasta de cabecera de Torres Leiva |

Torres Leiva podrá ser muy tímido y a ratos se complica cuando tiene que hablar de sus propios trabajos, pero cuando empieza a comentar alguna película que lo haya cautivado se entusiasma y es capaz de ser muy expresivo, ya sea para elogiar lo que Kiarostami hizo en Ten o para referirse a No cuarto da Vanda, de uno de sus realizadores de cabecera en los últimos años, el portugués Pedro Costa. De hecho, cuenta que la última película de este cineasta, Juventude em marcha, era la que más le interesaba ver en Cannes ("se fue todo la gente, pero fue una experiencia increíble"). Incluso acaba de hacerle unas copias en DVD de sus cintas como regalo a Lucrecia Martel cuando ésta visitó Santiago hace unos días, porque cuando ella fue jurado en Cannes quedó muy impresionada con Juventude en marcha, y quedó con ganas de ver más trabajos de Costa, al que no conocía.

El amor por el cine que demuestra Torres Leiva no nació con su formación como comunicador audiovisual en el UNIACC, porque reconoce que la cinefilia, esa misma que lo lleva a conseguir películas que difícilmente se asomarían por nuestra cartelera, lo acompaña desde la infancia. "Me interesa descubrir cosas que no son tan difundidas. Me gusta mucho lo que hacen Jean-Marie Straub y Danièle Huillet, para mí ellos son la máxima representación de ser coherentes hasta el día de hoy con el cine que partieron haciendo con su primera película. Es fascinante cómo en el documental que Pedro Costa hizo sobre ellos (en el 2001, para la serie televisiva Cinéma, de notre temps) se ve que mantienen la misma línea, las mismas preocupaciones por el montaje y el sonido. Son cineastas cabezones, pero lo interesante es que nunca quedas fuera de sus películas, porque tienen la capacidad para dejarte entrar por otros lados, al tener tan claro lo que quieren hacer en su cine. Eso en el pasado también lo hicieron directores como Bresson, al ser fiel a lo que pensaba que era el cine, un poco lo que creo que es ahora Pedro Costa".

-¿Y qué referentes tienes del cine latinoamericano que se está haciendo ahora?

-De lo que he visto en el último tiempo, Lisandro Alonso, Lucrecia Martel, y también Pablo Trapero en el sentido de ser un artesano al construir sus películas. Alonso es un buen ejemplo de lo que decía antes, porque estrenó Los muertos en una sola sala en Buenos Aires, en horarios y días específicos, y fue la gente que realmente quería ver la película; eso es lo que a él le interesaba, él es muy claro en lo que quiere hacer y en cómo quiere hacer su cine. A mí me llama la atención eso en un cineasta, que por mucho que no haga películas comerciales –o como se les quiera llamar-, siga esa misma línea durante su filmografía.

-¿Hay realizadores chilenos del pasado que te interesen o hayan sido un modelo para ti?

-No he tenido tanto acceso a ver películas más ocultas, salvo las que son más clásicas y conocidas. Me gusta mucho todo lo que hizo Ruiz en Chile, y siento que lo más interesante que se ha hecho acá está en el documental. El documental me interesa porque me permite trabajar de una manera que me acomoda, permitiéndome tomar el tiempo para que las cosas sucedan frente a la cámara, y creo que el documental soporta más libertad que la ficción...

|

| Ningún lugar en ninguna parte |

-"Ningún lugar en ninguna parte" no es un documental con todas las de la ley o tradicional en el sentido del término; te permites emplear un poco de ficción o jugar un poco con la narración... ¿esa siempre fue tu intención original con el proyecto?

-Ese proyecto fue bien intuitivo. Me interesa mucho trabajar con lo esencial, con lo "primitivo" que puede dar el cine. Creo mucho en eso, por lo mismo me interesa el "primer" cine, el de los hermanos Lumière, con su manera de trabajar en que no se interviene tanto el relato y se deja al espectador ser el propio guía de una película, que es algo que creo se perdió hace harto tiempo. Creo que el espectador debe ser parte de la construcción de una película, me interesa trabajar de esa manera.

-¿Cómo pensaste en términos de estructura en "Ningún lugar en ninguna parte"? ¿Cómo organizaste el montaje? ¿Crees que la contemplación era la que en definitiva permitía al espectador empezar a participar de la película?

-Sí, como dije fue un proyecto muy intuitivo. Había grabado mucho material, pero siempre bajo la premisa de dejar la cámara y que las cosas sucedieran frente a ella, no intervenir ni empezar a entrevistar. Trabajar absolutamente bajo el signo de la contemplación, sentía que el relato se iba construyendo a través de eso. Fui a grabar durante un año, los lugares en los que registraba las imágenes se reducían a pocas cuadras, no era mucho el espacio físico, y por eso se empezaban a repetir cosas: situaciones, personas, perros que pasaban, entonces empecé a buscar puntos de unión, porque hay cosas grabadas con tiempos muy distantes entre sí, pero al unirlas se les podía encontrar una coherencia, aunque de todos modos me interesaba que fuera algo fragmentario, que el espectador armara su propia película. No quería llevarlo de la mano y decirle "aquí empieza, y aquí termina". Me interesa eso, y también crear una narración atmosférica a través del sonido, usarlo como elemento narrativo.

En Ningún lugar en ninguna parte no quería usar banda sonora de fondo, y por eso usé a esas instrumentistas, quería que la construcción de las piezas musicales se viera en pantalla, y que evocaran las imágenes que conforman el musical. En Obreras saliendo de la fábrica no usé música porque sentía que todo era muy musical, al usar el sonido de la fábrica y en la playa (ahí todo el sonido, salvo una toma con sonido directo, fue hecho con posproducción), que son potentes pero tienen distinto significado. Prefiero trabajar con el sonido más que con la música; de hecho, el proyecto de largometraje que tengo ahora no tiene música, sólo sonido...

-En su última visita, Lucrecia Martel también expresó su interés por trabajar así el sonido en su cine...

-Justo esa era una de las cosas que más me interesaba hablar con ella, además me impresionó mucho que el punto de partida en sus guiones para La ciénaga o La niña santa fuera una sensación sonora.

|

| Obreras saliendo de la fábrica |

-Volviendo al documental, ¿te interesa no estar tan sujeto a la rigidez de los formatos, que a menudo encasillan a un realizador y sus trabajos?

-Siento que el documental tiene una libertad que no te permite mucho la ficción, he visto documentales que son bastante radicales en ese sentido, como lo que hace José Luis Guerin o Erice en El sol del membrillo (una película maravillosa, que me marcó mucho), aunque lo que hacen ellos al jugar entre el documental y la ficción se ha transformado en una especie de moda. Pero creo que uno no trabaja de esa manera, diciendo "voy a hacer un documental que se mezcle con la ficción".

-A propósito, debe ser difícil tener que dar explicaciones y respuestas sobre criterios artísticos o decisiones personales al momento de presentar una película...

-Lo que me ha pasado a mí es que tengo muchas cosas claras desde el punto de partida, pero en el momento que uno las hace resultan de otra manera por distintas circunstancias, que van desde los actores hasta que el lugar es distinto a como uno lo imaginaba. Las decisiones se dan en el momento, y siento que –según lo que he conversado con otros directores- son bastante intuitivas, por lo que no hay mucha conciencia en el momento que se están haciendo, porque la conciencia viene después, cuando se está armando la película. Es otra cosa que dijo Lucrecia Martel que me llamó la atención, que ella sólo se da cuenta de cómo va a ser la película cuando la está filmando, y eso está bien, porque también te juega en contra tener todo tan claro en el momento del rodaje. Creo que es mucho más bonito, y se siente en la película, cuando uno descubre la película en el momento que la está filmando.

-Ya trabajaste con actores profesionales en "Obreras..." y ahora contarás con cuatro actores principales. ¿Tienes un método de trabajo para abordar la labor actoral?

-Lo que hice para Obreras... fue hacer otro corto, con las mismas actrices, pero en video y con situaciones súper cotidianas en las que las grabé de la misma manera que las filmé después. Dejé que las situaciones se desarrollaran enteras, porque eso me sirvió de ejercicio para poder conocer la relación entre el actor y la cámara. Muchas tomas se resolvieron en el mismo momento de la filmación.

-¿No habías hecho algún storyboard?

-Había hecho uno, pero finalmente el lugar era muy distinto a como lo tenía dibujado, porque lo conocí cuando ya faltaba una semana para filmar. Sabía que teníamos que desplazar la cámara de un lugar a otro, pero cómo se movió lo decidimos ahí.

-Uno de los aspectos más logrados de "Obreras..." es su capacidad para generar emociones, evocaciones o conmover en tan poco tiempo y de manera tan simple, prácticamente sin diálogos, algo que siempre buscan los cortometrajes pero no siempre logran...

-Para mí eso es lo más importante, evocar, pero bajo la propia biografía de un espectador. Eso es lo fundamental. Las películas que me quedan o que me han dejado más bonitos recuerdos son las que me han evocado algo bajo mi propia biografía, incluso si vienen de un país y una cultura con los que uno aparentemente uno no tiene ninguna relación, pero de alguna manera lo esencial de las relaciones humanas es universal. De eso es de lo que se trata un poco el cine.

Publicada el 01-08-2006

Este artículo aún no tiene comentarios. Puedes ser el primero en comentar.