Entrevista

Otras Entrevistas

- Edición Nº 102 One Man Showcase

- Laz Rojas: El héroe de las mil caras

- Edición Nº 102 Conversando con Raúl Perrone

- "Cannes me chupa un huevo"

- Edición Nº 102 Oliver Laxe

- Nada en lo inesperado que no esperaras secretamente

- Edición Nº 101 José Luis Torres Leiva

- Vientos de libertad

- Edición Nº 99 Roberto Anjari-Rossi

- La cómplice ternura de El legado

Ascanio Cavallo, crítico de cine "El Nuevo Cine Chileno es una entelequia" |

|

Más católico que revolucionario, más continuista que renovador, Explotados y Benditos, Mito y desmitificación del cine chileno de los 60, de Ascanio Cavallo y Carolina Díaz, viene justamente a desmitificar el cine de los 60. Los autores disparan contra algunos textos de nuestra historiografía nacional que –según ellos- terminaron de instalar y glorificar un supuesto tipo de cine (el Nuevo Cine Chileno) en desmedro del trabajo de otros cineastas de la época por cuestiones ideológicas.

Por Jorge Letelier

En "La pequeña historia del cine chileno" (frase que recoge Yenny Cáceres en su entrevista a Cristián Sánchez), los golpes de timón son casi una extravagancia. Las pocas certezas que se han perpetuado en el tiempo, adquieren el estatus de canon no porque su verdad sea indesmentible, sino porque ante la falta de otras "verdades" que las contradigan se transforman en norma en la historiografía del cine local. Y si de discurso oficial se trata, qué mejor que la santa trinidad del cine chileno (El chacal de Nahueltoro, Valparaíso, mi amor y Tres tristes tigres) para intentar una variante provocadora y hasta subversiva. Desde ese punto de vista, la aparición de Explotados y Benditos, Mito y desmitificación del cine chileno de los 60, de Ascanio Cavallo y Carolina Díaz, resulta de un oportunismo encomiable para poner ciertas cosas en perspectiva.

Cavallo, infatigable crítico e investigador, no sólo repiensa estas verdades en un trabajo de arqueología fílmica, sino que también examina las corrientes investigativas que le dieron vida en un trabajo de largo aliento que se instala como una de los más acabados estudios del cine local. Mérito también de la Editorial Uqbar, quien con este título inicia una colección de cine chileno (a cargo del propio Cavallo), que incluirá una reedición ampliada y corregida de Huérfanos y perdidos, el cine chileno de la transición, editado por Cavallo en el 2001 y el libro sobre Cristián Sánchez del crítico e investigador uruguayo Jorge Rufinelli.

-La primera gran conclusión de tu libro es la crítica explícita a la versión que llamas estándar, que incluye a verdaderos tótems de la historiografía local, como Re-visión del cine chileno de Alicia Vega. A estas alturas, una investigación que bordea el mito.

-Ella trabajó con un grupo de estudiantes de la Escuela de Artes de la Comunicación (EAC), que creo que fue última o penúltima antes de que se cerrara, y revisaron muchas películas, muchas más de las que yo pude revisar, y se excedieron a los años sesenta. Ponen la lista de las películas revisadas, algunas ya perdidas como La caleta olvidada, de Bruno Gebel, que habría entrado en este libro. Pero por alguna misteriosa razón decidieron hacer el análisis de siete u ocho no más, tanto documental como ficción. Pero si es que tienes todo el material a mano, la pregunta es "¿por qué elegí éstas?" El criterio sería que son las mejores, y eso es discutible. Entre ser exhaustivo y hacer la selección a priori, prefiero mil veces ser exhaustivo. En general prefiero los libros que me cuentan todo, no los que me dicen una parte. Fue un procedimiento raro porque desde luego dispusieron de mucho más material que nosotros y de un período más largo.

-Pero las películas que tú mencionas, ¿las revisaron?

-Si miras el libro, vas a ver que Ayúdeme Ud. Compadre, de Germán Becker, fue revisada. Las de Naum Kramarenco fueron revisadas. No, si las vieron todas. Y al comienzo se explica, vimos todo esto y nos quedamos con esto. Ponen la lista y son muchas. Pero yo diría que no es ella la principal autora de lo que nosotros llamamos la versión estándar. Esta es más bien una mistificación que arrancando de Chile y de autores chilenos, ya en los años de la UP, se traslada hacia el exterior. Yo tengo sentimientos encontrados con esto porque era una versión muy política, pero me doy cuenta que era inevitable que lo fuera, porque en esos años era muy difícil tomar distancia crítica y ponerte fuera del bando de los mayoritarios. Y como viene el golpe, la mayoría de esta gente se va al exilio. Entonces nadie está en condiciones ni emocionales ni prácticas de revisar sus juicios. Y lo mismo pasa con los intelectuales extranjeros, particularmente el inglés Michael Chanan (autor de Cinema in Latin America), el que hace una reconstrucción sobre la base de juicios relacionados con esta visión politizada, pero no tienen acceso al material real que podría estar en Chile. Entonces es más bien una versión que se ha difundido en el exterior más que en Chile, que como tú dices, con la poca historia oficial que hay, no alcanza para crear ideología, y malamente daría para una historia oficial. En ese sentido aprecio las historias que se ha reconstruido, por ejemplo, la de Jacqueline Mouesca, que son muy buenas investigaciones, y a diferencia de la de Alicia Vega, es muy exhaustiva. Además es muy testimonial, conversa con los directores, no es análisis puro. Claro, tú siempre vas a encontrar en ella sesgos como con Becker, pero con él los tenían todos. Además Becker estaba asociado a Pinochet.

-Pero estableces diferencias además a nivel estético, como el tema de la raíz católica en algunas cintas. ¿Qué pasa en estos casos? Porque da la impresión –según tu libro- que hubo un oportunismo mayor en algunas de ellas, como para ocultar ciertas zonas o dejarlas de lado en forma conciente.

-Es posible. No te olvides que estamos hablando de una época en que era normal ser sectario, no era extraño, incluso a nivel académico. Lo que nosotros sentimos al revisar las películas –y lo hicimos muchas veces-, es que no es razonable que uno deje fuera Largo viaje, ni que mitigue su importancia. Como dice una autora por ahí, es una aproximación "interesante" a la realidad chilena, mientras que las otras si son aproximaciones completas. No, eso no es aceptable. Pero claro, Kaulen era DC y eso lo dejaba fuera del lote que después iba a hacer el manifiesto de los cineastas de la UP. Más extraño es Luis Cornejo, al que no entiendo muy bien por qué lo dejan fuera, ya que era comunista y es posible que la película no les haya gustado, ya que no entraba en la lógica movilizadora de El chacal de Nahueltoro o Valparaíso, mi amor, aunque la verdad, yo no las encuentro muy movilizadoras. Pero no entraba en esa lógica, es rara y habla de un burgués flojo que de puro flojo se rebela contra su clase, pero es muy poco constructiva desde un punto de vista político, no ayuda a la movilización de las masas.

-Este análisis se puede hacer con la comodidad del presente, pero en ese momento se discrimina con ciertos criterios y no sabes qué puede pasar. Pero lo que queda es la ausencia de una memoria completa, general. Ya es conocido el período que va del 30 al 50, donde casi no hay películas, y tampoco textos.

|

| Las ingenuas transiciones asociativas de Ayúdeme Ud. Compadre |

-En ese sentido hemos aprendido. No me imagino a alguien hoy que quisiera hacer una investigación del 2000 para atrás, que no las viera todas. Ese era un método frecuente del 70 para atrás, pero hoy aprendimos que las explosiones a priori no son ni válidas ni convenientes, tienes que verlas, por lo menos. Tengo que decirte que una de las que más vi en cantidad de veces en la investigación, porque la encuentro tan loca, es Ayúdeme Ud. compadre. ¡Es que no había forma de omitirla! Sí es muy loca... Fue EL récord de público hasta El chacotero sentimental; se comió un récord de treinta años. No había ninguna razón para dejarla fuera. Puedes decir es más mala, es más buena. Yo creo que eso hoy no podría hacerlo nadie, o por lo menos no lo harían impunemente, tendrías que ver Kiltro, El nominado, todas.

-Más allá del tema de las opciones ideológicas, el hecho es que las películas están. Y si uno las pasa por alto es una falta de rigor impresentable.

-Hoy día no sería aceptado, ese no era el estándar entonces. Pero es verdad, investigar sobre estas cosas es un verdadero martirio porque encontrar las películas...

-Pero se puede dar una cierta comodidad a nivel conceptual, porque las conclusiones de tu trabajo pueden ser de por sí una versión oficial, que se instala inmediatamente. Porque son precarias las visiones oficiales anteriores.

-Yo estaba conciente que desde ese punto de vista era fácil, lo difícil era encontrar las películas, quién las tiene. Ahora, las películas están, nosotros solamente no encontramos cinco o seis. Esta originalmente fue una tesis, y esa tesis definía como período desde el 58 al 70. Primero, porque cubría una década. Segundo, porque cubría un gobierno nuevo, el de Jorge Alessandri, que tiene una singularidad, que es que ya está organizado el gremio de los cineastas, Diprocine, que era muy activo y lucha por una ley de cine. En el segundo período sale la ley. Pensamos que había una especie de marco político lógico que se juntaba bien con el fenómeno fílmico. Si te tirabas más para atrás, te encontrabas con cosas raras, como Pierre Chenal, por ejemplo.

-Claro, en los cincuenta trabajaron muchos extranjeros...

-Muchos, la mayoría. La única duda con la que me quedé fue si debimos haber incluido Tres miradas a la calle, de Kramarenco. Pero estas cosas son así, si fijaste una fecha tienes que apegarte sino empiezas a violentarla por todos lados. Y en ese sentido la UP marca un corte muy claro. De hecho, a partir de septiembre de 1970 se produce menos cine, menos películas de ficción entre 1970 y 1973.

-Metodológicamente, el universo de filmes que estudiaron, ¿lo hicieron a partir de la bibliografía de esos años, críticas y notas en diarios y revistas?

-Fue a partir de filmografías ya existentes. La de Muñoz y Burotto, que es bastante buena. La de Mouesca. Algunas con carencias, pero si las cruzabas llegabas a todo. Lo que no estaban en esa filmografía eran los cortos. Y al elegir sólo los de ficción, te quedaban muy pocos. Francia tiene muchos, y algunos son ambiguos pero había uno que era de ficción y lo dejamos. Patricio Guzmán tiene su corto inicial que es una especie de tesis, Electroshow, que lo dejamos. Estaba lo de Helvio Soto, pero que después los juntó como película. Y no había más cortos, es bien curioso eso. Yo creo que en cualquier período te encuentras con más de ellos.

|

| El striptease de una "colegiala" en Morir un poco |

Carolina presentó su tesis el 2002 con varias películas menos de las que hay en el libro. No estaba El fin del juego, Deja que los perros ladren, Morir un poco. Esta última apareció después en Leipzig, donde la encontró Alvaro Covacevich (su director). Él había puesto incluso un aviso en el diario, ofreciendo un millón de pesos. Finalmente la encontró él. Pero hay varias que no estaban, así es que fuimos buscando pistas. Hay un caso muy raro. Kramarenco, que está vivo, nos dijo que el productor de Deja que los perros ladren (Guido Vallejos) se peleó con él y secuestró la película y las copias desaparecieron. Ese productor, dueño de Barrabases, no se acordaba nada de esto, hasta que alguien nos dijo que la iban a dar en el Festival de Valdivia. Ocurrió que alguien del Uniacc había conseguido una copia de muy mala calidad, en video, que fue lo que finalmente logramos ver. Para efectos del visionado le hicimos un trabajo al DVD y quedó bastante bien.

-Importante sobre las películas disponibles de este período, es la calidad. De momento que no están en filmotecas o archivos, están a la buena de Dios, entonces cómo poder hacer un análisis de películas que no están en buen estado.

-Yo diría que en los últimos tres años se empezó a acelerar el proceso de recomposición del cine chileno, en parte por la Cineteca, en parte porque los restauradores son muy buenos y han obtenido recursos que no existían antes. Por ejemplo, El cuerpo y la sangre. La vi para la tesis de la Carolina en una versión que no tiene nada que ver con la versión final: le faltan personajes, muchos minutos, todo eso hubo que rehacerlo, era otra película. Carmen Brito la restauró, al igual que Caliche sangriento. Morir un poco es un caso bien discutible, porque a la copia de Leipzig que consiguió Covacecich le faltan minutos. No he logrado determinar si esos minutos le faltan deliberadamente o si faltan porque está mala la copia. Volver, de Germán Becker, le falta una canción a la versión que vimos. Había un tema de calidad, pero se fue mejorando a medida que pasaba el tiempo. Pero entre el 2001 y el 2005 fuimos a más. Y luego hay otras, en 35 mm, que están en estado de riesgo, como Natalia, New Love, las de Manolo González. Algunas de estas están en la Fundación de las Imágenes en Movimiento, otras en el Cine Arte Normandie, y alguna más de Manolo están en la Cineteca, en 35 mm, pero verlas así implica pagarle al operador, sala, y te gastas plata. O para efectos de detalle, tienes que usar una moviola, hay que conseguírsela, pagarle al operador…

-Al final, hurgar en la historia del cine en Chile es una labor más de arqueólogo que de investigador...

-Es absurdo. Lo que nosotros hicimos se hace con las películas de 1907, no con las del 67. Esas están perfectamente conservadas, con las copias increíbles, y si no, entra Scorsese y les arregla el color. Aquí es muy loco tener que trabajar películas de hace sólo cuarenta años, como si estuvieras investigando películas pre-Griffith. Eso no te lo creerían en un archivo desarrollado. He estado en el archivo de Los Angeles. Los tipos nunca te entienden cuando les dices, mire, del año 50, no es que no tenemos, no sabemos si existen las copias. No lo pueden creer. Si en los 50 se hizo Más corazón que odio; no es la prehistoria.

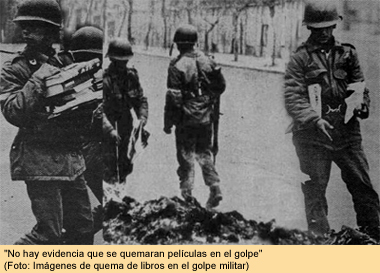

-Uno de los lugares comunes de estas omisiones es que se tiende a culpar al golpe militar como la responsable.

-Claro, no se aplica. Y yo creo que hay un mito que dice que en el golpe se destruyó material fílmico. Así como hay otro mito que dice que se destruyó material cultural. No encuentro evidencia alguna de eso. O sea, la famosa imagen de los milicos quemando libros en las Torres San Borja es esa imagen y no hay más. No tengo noticias de que en la Biblioteca Nacional se haya destruido nada. No tengo evidencia de quema masiva en Chile Films (Nota de la Redacción: hubo un incendio que destruyó material, pero tuvo un origen accidental). De la casa de Allende en Tomás Moro, muchos objetos de arte fueron a parar a las Fuerzas Armadas y ahora han sido devueltos. Está bien, el régimen cultural era muy anticultura, eso no lo pongo en duda, pero creo que la leyenda de la noche de los cristales rotos, es eso, una leyenda. La mayoría de los cineastas eran de izquierda y eso determinó que terminaran en el exilio y algunos de ellos muertos. Pero no veo que haya habido una persecución de las obras, eso no le interesaba a los milicos. Aunque me imagino que si hubieran pillado los rollos de La batalla de Chile, los habrían hecho añicos seguramente.

-Como tú lo dices, estas películas estaban abiertas a un concepto estético post neorrealista, por eso para ellos el tema no era tan preocupante, no eran películas proselitistas.

-Las más serían Ya no basta con rezar, Voto + fusil, pero fueron pocas y tampoco tuvieron éxito de público. No eran peligrosas. Yo creo que los militares se preocuparon de la tele, eso les importó y tenían cierta razón. Y claro, pusieron a un milico que no cachaba nada en Chile Films, y se dejó de producir cine, pero no fue por los milicos sino porque no había condiciones de seguridad para hacer cine.

-Y así llegamos al concepto unificador del Nuevo Cine Chileno.

-Siempre tuve la impresión que cuando se hablaba de Nuevo Cine Chileno, se describía una entelequia, una cuestión muy frágil, donde no había unidad conceptual ni tampoco proyección en términos estéticos. No había una escuela como el neorrealismo, por eso siempre encontré artificial la idea del Nuevo Cine Chileno. Pero hay que reconocer que siendo artificial respondía a la voluntad de los propios cineastas, a ellos les entusiasmaba ser parte de algo más grande, y a su vez ser parte del cine latinoamericano, así es que tampoco es para desechar completamente el concepto, pero si lo miras de un punto de vista estético, no vale nada. No hay nada que se parezca entre El chacal, Valparaíso... y Tres Tristes Tigres, salvo el haberse hecho con la misma cámara. Pero van por rumbos muy distintos.

-Pero hay una voluntad de asociación: el Festival de Cine de Viña el 69, y los esfuerzos políticos dentro del festival, este panamericanismo. Era la necesidad que se estaba creando.

-Sí, pero muy digitado por los cubanos, y en particular por Alfredo Guevara, el director del ICAIC y que es el gran ideólogo del cine latinoamericano, un tipo intelectualmente muy arrollador, y por lo que sé, muy estalinista también. Puso cierta idea de que este era un movimiento continental y de que había una agenda común. En realidad era poca la agenda común.

-Pero a nivel estético, el cinema novo brasileño rompía está búsqueda de realismo de tipo político/social.

-Desde luego, este realismo era más cultural. Glauber Rocha era más metafórico, más barroco. A los cineastas jóvenes les gustó –al igual que a Aldo Francia- la idea de llamarse Nuevo Cine Chileno, les gustaba sobretodo diferenciarse de los otros cineastas chilenos. Ese es el rollo. Por eso es que un crítico no debe aceptar esta clasificación, porque su objetivo subjetivo era separarse de Kaulen, Kramarenco, y desde luego de Bohr, Davison. Esa era la agenda más importante: poner una barrera entre ellos y los otros. Muy propio de esos años.

-Es un tema que no ha cambiado. Pasó el 2005 en Valdivia con el supuesto Nuevo-Nuevo Cine Chileno cuando se presentó 'La sagrada familia', 'Paréntesis', 'Play' y 'Se arrienda'.

|

| "En los 60 revalorizaron El húsar de la muerte para cagarse 30 años de cine". |

-Les gusta eso a los cineastas, esa pega de agruparse y sentirse parte de algo. Eso es de los cineastas, no de los críticos. Uno dice, cuando estos gallos se ponen nombre, yo no lo puedo comprar. Aquí quiere decir que algo anda mal, incluso con Dogma. Es curioso porque algunos de estos cabros han visto cosas de los 60 y enganchan con ella, y eso es bien notable. La historia nos dice que hay continuidad en el cine chileno, que no es verdad que haya discontinuidad, hay irregularidad con muchas alzas y bajones, pero no hay ruptura total. Cuando tú te sales de la línea de los directores y te metes con los equipos técnicos, ahí la continuidad es total, los gallos se van pasando la posta. Pedro Chaskel, Caiozzi como fotógrafo, Pepe Román en los guiones, empieza a aparecer Cristián Sánchez (en Palomita blanca), los músicos son todos los mismos, como Tomás Lefever. Capilarmente, el cine chileno tiene más existencia que cupularmente. A mí me gustó esta cuestión de que Campos (Sebastián Lelio, director de La sagrada familia) y otros hicieran referencias al cine de los 60. Lo encontré tremendamente pretencioso del punto de vista de querer saltarse generaciones. Saltarse a Justiniano, Caiozzi, Larraín, todos los 80 y 90. Como el dicho, los hijos se alían con los abuelos para matar a los padres. En los 60 no encontraron nada mejor que revalorizar a Pedro Sienna para cagarse 30 años de cine. Está bien, El húsar de la muerte es una gran película, pero era la única que había. De hecho Zuzana Pick lo dice en un libro: el único antecedente relevante del cine chileno es Sienna. Ahí te echaste 40 años.

-Claro que revisando las investigaciones de Vega y Mouesca, aparentemente entre los 30 y los 50 casi no hay nada que rescatar...

-Ahí hay novedades, han aparecido cosas que no estaban, aunque es bien probable que haya poco.

-Tú viste cosas de José Bohr, un tipo que entrecruza todo el período sonoro. Claro que uno, a priori, no esperaría una gran revelación.

-No, ni siquiera un batatazo. De Tito Davison más, él tiene muy buenos melodramas en México. Esa es la otra cara de los 60. Las cosas galopantemente ideológicas no tienen que ver solamente con su artesanía o la calidad, sino que de ciertas concesiones como los géneros. Hacer cine de género en los 60 era una herejía. Era darle la espalda a la realidad de tipo neorrealista. Un tipo como Jorge Olguín habría sido asesinado. ¿Terror? Cómo se te ocurre.

-Volvamos al concepto cristiano. Tú estableces como fundamental el redescubrimiento de un grupo de películas con raíz católica. Lo centras en 'Largo viaje', pero hay más. ¿A nivel metodológico fue una sorpresa para ti?

-Fue un hallazgo. No me acordaba de detalles como por ejemplo, a que El chacal contiene tanta referencia a curas pero también a la acción de los curas. El personaje de Héctor Noguera -el capellán de la cárcel- es muy importante en la segunda parte de la historia, casi como una conciencia moral. Pero también es importante el cura viejo, que entrega al niño a unos patrones para que lo exploten. No me acordaba que eso fuera importante. Sí tenía el registro que Valparaíso, mi amor era una película muy cristiana, por lo piadosa. También estaba el cura (Rafael) Sánchez.

-Tengo la impresión de que 'El cuerpo y la sangre' es como una isla, algo aislado entre lo que se estaba haciendo.

-Tiene algo de isla, porque es muy catequística, eso de promover la misa. Pero tiene algo de no isla porque también se mete con realidades duras: gente enferma, pobre, mujeres separadas, abandonadas, todo bajo la luz protectora de Dios. Pero ahora, Largo Viaje me pareció mucho más nítidamente una película católica. Siempre tuve la idea por las palomas y todo eso. La casa en que vivimos, también.

Ahora, a medida que nos metíamos en las películas empezamos a descubrir que íbamos sacando los tópicos pero necesitábamos contrastarlo a cómo era el país. Buscar datos de los censos, los informes, la sociología de la época. Y ahí empezaron a aparecer cosas que daban base a esto, como que era una sociedad muy cristiana, que el 90% de la población se declaraba católico, con énfasis en la familia. Es la década que tiene menos nacimientos fuera del matrimonio. Técnicamente es la década que tiene menos huachos, sin embargo, en el cine habían más huachos que en ningún otro momento. Nos tuvimos que meter a investigar de cómo era el Chile de esos años, nos hacían más comprensibles ciertas cosas. Por ejemplo, ¿por qué tantas cárceles? ¿Por qué tanto miedo a la cárcel? La cárcel es temible en todas partes pero aquí es un poco obsesiva, todo el mundo está al borde la cárcel o está adentro. Son tremendas, la de Valparaíso, mi amor es más escalofriante que Sing Sing.

-Tú pones el ejemplo de Kramarenco en 'Prohibido pisar las nubes'.

-Kramarenco tiene ese rollo, porque las tres películas que hizo las incluye, son distintos tipos de cárceles. En Regreso al silencio, el hermano desaparecido está encerrado en una casa de la que no puede salir, porque sus cómplices lo matarían. En Deja que los perros ladren es una familia la que está encerrada, y visualmente es muy explícita, hay muchas sombras y muchos barrotes. Si, era un tema obsesivo, mucho más que hoy.

-En 'El chacal de Nahueltoro', está el tema de la familia inexistente que por omisión, uno tiene a pensar que hay una preocupación más allá. Pero además tú lo relacionas con la tierra prometida en los cinco episodios.

-Si uno la mira sin pasión política, El chacal es lo menos realista que hay, es totalmente mitológica y bastante católica. Tiene una cuestión del Antiguo Testamento. Tú ves los subtítulos y dices ¿qué es esto?, está poniendo los versículos...

-'El chacal' tiene la fama bien ganada por la cuestión formal, con ese tipo de cine político italiano urgente, casi periodístico, y ahí está la trampita...

-Es verdad que las referencias estaban muy vinculadas a los italianos. Nos comentaba Héctor Soto de algo que se nos ocurrió pero que no quisimos ir tan lejos, que es que Valparaíso, mi amor es muy parecida a Rocco y sus hermanos. Claro, la estructura de Rocco es perfecta y ésta no es tan perfecta.

-Pero no deja de resultar provocador establecer estas relaciones entre cineastas considerados militantes.

-Yo creo que el momento de la militancia se desata el 70. El chacal no es una película movilizadora, sino todo lo contrario. Al final se queda con la pena de muerte, creo que el final es bastante reductivo. Eso es súper buena onda, no tiene nada de revolucionario. Pero el 70 pasan a otra cosa, Littin hace un documental de Allende, Francia se pasa a Ya no basta con rezar. Caliche sangriento (Helvio Soto) es un western con dos discusiones ideológicas bastante huecas e inmotivadas, y no tiene nada que ver con Voto + fusil, la que está más en la dura. Yo creo que en los 70 hay una frontera, un telón. Telón que le empieza a ser la vida un poco más difícil a Ruiz, que más bien lo convierte en una rareza, porque Ruiz no entra de la manera que quisieran, se pone un poco más burlón, hace La expropiación, que es un hueveo.

Yo estoy revisando ahora Palomita blanca y no se podría haber dado el 73, lo habrían colgado. Es un hueveo a todo el imaginario de la UP, tan destructivo, tan hiriente, que llega a ser cruel. Para cagarse de la risa, pero cruel. Con bromas que uno no se imaginaría, como unos gallos que discuten el asalto a La Moneda.

-Hay un capítulo en que haces hincapié en el huacho y la orfandad. Haces una descripción de este huacho y la unes con Huérfanos y perdidos, el cine de la transición (tu anterior libro), pero hay un salto temporal y a la vez una vinculación, con temas que se van repitiendo.

-Hay una vinculación, pero con un matiz importante. Tú apuntas bien en que el sustrato es el mismo. Pero la diferencia es que en los años 60 se describe la situación del huacho como un tema social, y en eso se anticipa a Gabriel Salazar, quien ha hecho los mejores textos sobre esto. Toda la tesis de Salazar en su libro Ser niño huacho en la historia de Chile, está contenida en El chacal de Nahueltoro. La descripción del niño que se echa a andar al camino, y que tiene una relación familiar rarísima, ya que la madre está acostada con el hermano, el padre se ha ido, y él mismo emprende un acto de violencia brutal contra una procreadora de más huachos, y los asesina. Prácticamente lo que después construyó Salazar como una teoría historiográfica está contenido en El chacal. La diferencia de los noventa es que hay una sensación de orfandad que no tiene que ver tanto con la situación de desamparo social, sino que con un conflicto con el padre.

-Una búsqueda alegórica de entender y recuperar cierta figura paterna, Allende u otros.

|

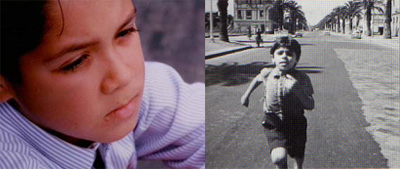

| Perdidos en la ciudad: Largo viaje (der.) y Gringuito (izq.) |

-Sí, ahora me queda más claro que esto tiene mucho que ver con la dictadura, con Pinochet, con los excesos del padre al que se le reprochan muchas cosas. Para algunos como Littin, el padre es Allende. Pero hay una figura con los padres en que se diferencia de la otra porque esa tiene que ver más con la carencia, el abandono, Esta tiene que ver con el conflicto. Por ejemplo, Gringuito es Largo viaje, pero en la transición. Está todo invertido respecto a la película de Kaulen. El problema del cabro chico es con el papá, estás picado con la mamá porque va a tener un hijo nuevo y se arranca. En Largo viaje tiene un problema de fraternidad con el hermano, quiere llevarle las alitas, no tiene problemas con el papá. Su problema es que está objetivamente solo en la ciudad. El de Gringuito quiere estar solo. El de Largo viaje atraviesa un páramo del infierno: putas, ladrones, pandilleros. En Gringuito, los pacos son buena onda, las putas son geniales, se invirtió todo el patrón. Gringuito termina en una reconciliación familiar, eso queda abierto en Largo viaje. Es curioso que esta cinta sea más izquierdista que la película de un izquierdista reconocido como Sergio Castilla.

-Es curioso. Han pasado apenas 10 años y Gringuito parece hablar de otro país. Ese nivel de optimismo.

-Totalmente optimista. Tiene cosas mamonísticas, como que el padre del niño (Alejandro Goic) estaba peleado con sus suegros, que son de derecha. En un momento se juntan y le dice: yo no le entendí, suegra, y Ud. no me quiso entender (risas). A mi me pone nervioso esta película. Y termina con una reconciliación, con un hijo que nace en Chile que viene en gestación desde el exilio. Está llena de una buena voluntad muy poco afín al pensamiento de izquierda duro. Supongo que representaba un sentimiento bastante genuino de gente que volvía al exilio en democracia. Pero la verdad es que si la comparas con Largo viaje es tremendo el contraste desde el punto de vista ideológico. Una es una película conformista y la otra es tremendamente crítica. Pero claro, es una comparación bien abusadora.

Publicada el 01-07-2007

Este artículo aún no tiene comentarios. Puedes ser el primero en comentar.